Opinion: लोकतंत्र को लेकर इस कदर त्राहिमाम मची हुई है किताबों की सुध भला कौन ले?

किताब महंगी हैं, लेकिन उतनी ही जितनी किसी ढंग के रेस्त्रां में शाही पनीर या फॉयल पेपर में लिपटा रोस्टेड चिकन होता है।

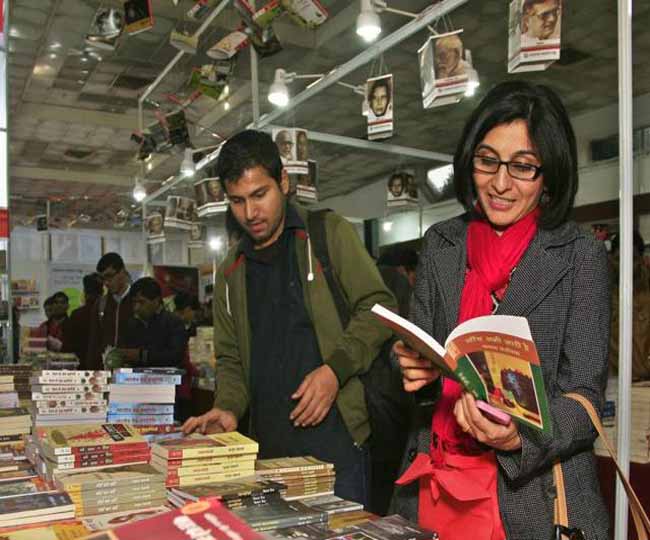

नई दिल्ली [ निर्मल गुप्त]। जब पुस्तक मेला चला तो मेरा भी मन मचला। पहले लगा कि धुंधभरी दिल्ली अभी तक दूर ही है। लुटियन की नगरी तक पहुंच पाना यकीनन टेढ़ी खीर है। लोगों ने एक पुस्तकवीर को यह कहते सुना कि पहले मेले में जाते तो खो जाते थे। अब वहां गए तो गुम हो जाने के लिए तरसते रहे। उन्होंने यह नहीं बताया कि वह जब मेले में पधारे थे तो उनके कंधे पर खाली झोला था या नहीं। मेला परिसर में जब इस तरह का कोई आगंतुक दिखता है तो कुछेक लेखक और प्रकाशक यह सोचकर दुबक जाते हैं कि झोलाछाप विमोचकश्री कहीं उनके हाथ से कोई किताब जबरन झपटकर उसे विमोचित न कर दे। वैसे भी गूगल मैप और जीपीएस के इस जमाने में भला कौन लापता होता है? अब तो बच्चे भी गली मोहल्ले में छुपम-छुपाई का खेल शायद इसी वजह के चलते नहीं खेला करते। सब अपनी-अपनी समझ के हिसाब से मोबाइल पर अंगुली से अठखेली करते हुए रिंगा -रिंगा रोजेस खेलते हैं। इस जटिल समय में जब लोकतंत्र को लेकर इस कदर त्राहिमाम मची हुई हो तो वहां किताबों की सुध भला कौन ले? हर प्रकार के मुद्दे पर अनवरत रुदन में निष्णात रुदालियों का कहना है कि मेले में किताबें बड़ी महंगी मिल रही हैं।

.jpg)

मक्का के दाने अभिजात्य वर्ग के चहेते पॉपकार्न

हालांकि सब्जी मार्केट के अनुभवी आढ़तियों का इस विषय पर कुछ और ही कहना है। उनका मत है कि जो 300 रुपये का बटर मशरूम बेझिझक और बड़ी शान से खरीदने के लिए जाते हैं अमूमन वही लोग टमाटर के बीस रुपये किलो महंगा हो जाने पर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं। भरपेट अघाया हुआ ही रोटी की ज्यामितीय आकृति पर सारगर्भित बीज वक्तव्य देता है। उनको लगता है कि इन टमाटरों की यह मजाल कि वह इतनी भारी कीमत अपने लिए तय करें। तब वे इधर-उधर से तलाश कर 100 रुपये प्रति किलोग्राम वाला चैरी टोमैटो खरीदने के बाद ही चैन की सांस ले पाते हैं। टमाटर तो निरा टमाटरी होता है और टोमैटो की तो आन-बान-शान ही कुछ और होती है। जैसे मक्का के दाने जब दाने भूनने वाली ऑटोमेटिक मशीन के साथ लगे पारदर्शी मर्तबान में फुदकते हैं तभी वे अभिजात्य वर्ग के चहेते पॉपकार्न बन पाते है।

सब्जी उसी विक्रेता ज्यादा बिकती है जो धनिया, हरी मिर्च फ्री में देता है

यह सर्वज्ञात तथ्य है कि मनमाने दाम पर ब्रोंकली, बीन्स, ड्रम स्टिक या बेबी कोर्न उस सब्जी विक्रेता की ही ज्यादा बिकती है जो धनिया, हरी मिर्च और सरजी और मैडम जी टाइप के खरीदारों को आदरसूचक विशेषण फ्री में बिना किचकिच के देता है। और साथ ही साथ उनके लगभग दो ढाई किलोग्राम वजन वाले बैग को सिर पर धरकर क्रेता जी की चमचमाती गाड़ी की पिछली सीट पर रख आता है। सिर्फ इतना ही नहीं, माल लादने के बाद वह गाड़ी को फर्शी सलाम बजाना कभी नहीं भूलता। किताब हो या सब्जी अंतत: बिकती एक ही तरीके से हैं। सनद रहे कि महंगाई का भी अपना तिलिस्म होता है। सब्जी व्यापारी इस बात को समझते हैं, लेकिन मसिजीवी अभी भी आत्मसम्मान के मलमल का दुशाला ओढ़े लकीर के फकीर बने डटे हुए हैं।

लेखक अब किताबें लिखते हैं मंच पर विमोचन के लिए

पाठक इस बार किताबों से दूर रहे तो इसमें क्या अचरज। लेखक अब उसके लिए नहीं लिखते। वे लिखते हैं, मंच पर विमोचित होने के लिए। समीक्षक जी के करकमलों की कुछ कसरत कराने के लिए। निठल्ले विमर्शवादियों के शगल के लिए ताकि उन्हें कुछ शिगूफा छोड़ने के लिए मसाला मिल सके। सरकारी उपक्रमों के लाइब्रेरिनुमा अंधकूपों के लिए। यह अलग बात है कि चंद पढ़ाकू टाइप के लोग किताबें खरीदकर इसलिए घर ले जाते हैं ताकि सबको पता लगे कि बंदा पहुंचा हुआ बौद्धिक है। वे उन्हें ड्राइंगरूम में इस तरह सजाकर रखते हैं जैसे कभी शिकारी अपने आखेट घर की दीवारों पर सजाते थे। जैसे आखेटक मर चुके जीव की देह के साथ बंदूक लेकर इस अंदाज में खड़े दिखते हैं वैसे ही लेखक आजकल अपनी नवोदित किताब के साथ टंगे मिलते हैं।

मेले और महंगाई का अपना अहंकार होता है

किताब महंगी हैं, लेकिन उतनी ही जितनी किसी ढंग के रेस्त्रां में शाही पनीर या फॉयल पेपर में लिपटा रोस्टेड चिकन होता है। मेला है तो जो सस्ता है, वह महंगा मिलेगा ही। मेले और महंगाई का अपना अहंकार होता है। यह बात उतनी ही सही है जितनी यह कि बाजार में सपने और भय किसी भी चीज को हॉट केक की तरह बिकवा देते हैं।

[ लेखक के हास्य-व्यंग्य ]