Satyagraha से लेकर Bastar तक, हिंदी सिनेमा की इन फिल्मों में देखने को मिली लोकतंत्र की कच्ची समझ

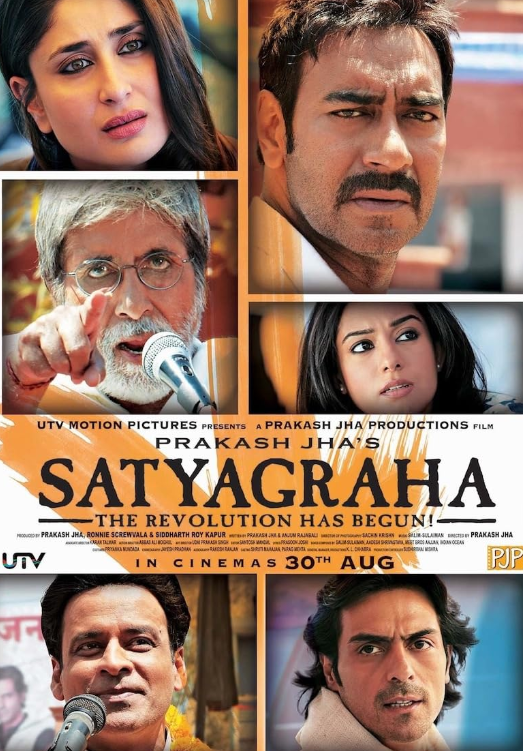

बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जो पॉलिटिक्स पर बनी हैं। फिर ‘बंटी और बबली’ जैसी हास्य फिल्म हो या फिर इंकलाब और इंडियन जैसी एक्शन फिल्म या फिर सत्याग्रह और राजनीति जैसी गंभीरता से मुद्दे रखने की कोशिश करती फिल्में। ये और इस तरह की तमाम फिल्में सिरे से जनप्रतिनिधियों को भ्रष्ट और अपराधी चित्रित करने में कोई संकोच नहीं करतीं।

विनोद अनुपम। समाज का दर्पण कहा जाता है सिनेमा, मगर दर्पण ही धुंधला हो तो कई बार सत्य स्पष्ट नजर नहीं आता। सिनेमा में राजनीति, इसकी प्रक्रिया और राजनीतिज्ञों का चित्रण वास्तविक मतदाताओं में निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति अरुचि उत्पन्न करता है अथवा उत्साह।

दो किस्म के नेता होते हैंइक देता है इक पाता है

एक देश को लूट के खाता हैएक देश पे जान लुटाता है

राम न करे मेरे देश को

कभी भी ऐसा नेता मिलेजो आप भी डूबे देश भी डूबेजनता को भी ले डूबे...अंतरा भले ही याद न हो, 1970 में प्रदर्शित मनोज कुमार की फिल्म 'यादगार' के इस गाने के बोल आपको अवश्य याद होंगे, 'एकतारा बोले तुन तुन तुन'। 50 साल से अधिक हो गए, समय के साथ हिंदी सिनेमा ने 'देश पर जान लुटाने वाले' नेताओं की चर्चा ही बंद कर दी और अपना सारा ध्यान एक ही किस्म के नेता पर केंद्रित कर दिया जो 'देश को लूट के खाता है'।

‘बंटी और बबली’ जैसी हास्य फिल्म हो या फिर 'इंकलाब' और 'इंडियन' जैसी एक्शन फिल्म या फिर 'सत्याग्रह' और 'राजनीति' जैसी गंभीरता से मुद्दे रखने की कोशिश करती फिल्में, ये और इस तरह की तमाम फिल्में सिरे से जनप्रतिनिधियों को भ्रष्ट और अपराधी चित्रित करने में कोई संकोच नहीं करतीं।यदि हर वर्ष बनने वाली भारतीय फिल्मों के आधार पर कोई अध्ययन हो तो हम सहज ही इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भारत के सभी राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं,अपराधी हैं। वहां जनतंत्र की कोई संभावना नहीं। सारा समाधान हथियारों से ही संभव है।

![]() एक व्यक्ति समर्थन में आत्मदाह कर लेता है, किसी भी जन आंदोलन की इससे गलीज भूमिका नहीं दिखाई जा सकती कि आंदोलन का नेतृत्व मौत से संवेदनहीन उस लाश के राजनीतिक उपयोग पर विमर्श में लगा दिखता है। नायक कहता है सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब लोगों का सड़कों पर निकलना जरूरी है। देखते-देखते आंदोलनकारी हाथों में एके47 और तलवारों के साथ दौड़ते दिखाई देने लगते है।

प्रकाश झा अलग क्यों दिखें, जब हिंदी सिनेमा की लोकतंत्र के प्रति यही समझ है। अपने समय की सबसे चर्चित फिल्म ‘रंग दे बसंती’ भी इससे अलग कहां हो पाई! पांच खिलंदड़े युवक, समाज और समझ से बेपरवाह। भगत सिंह और उनकेसाथियों को एक फिल्म के लिए अभिनीत करते उनकी समझ गंभीर होती है। यह गंभीरता और घनी हो जाती है जब उनकी एक महिला साथी का मंगेतर एयरोप्लेन क्रैश में मारा जाता है।सरकार उसकी मौत को उसकी लापरवाही से जोड़ती है, जबकि सच्चाई यह है कि हवाई जहाज की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ था और गड़बड़ी उसी में थी। सरकार के इस पक्ष के खिलाफ वे लोग एक व्यापक शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत करते हैं ताकि मृतक पायलट को उचित सम्मान मिल सके, लेकिन सत्ता इस विरोध का दमन करती है।

अब उन पांचों मित्रों को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वे रक्षा मंत्री की हत्या कर देते हैं और एक रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अंततः कमांडो कार्रवाई होती है और वे मारे जाते हैं। युवाओं से संवाद करती यह फिल्म बैलेट नहीं, सीधे-सीधे बुलेट के विकल्प को प्रेरित करती है।

एक व्यक्ति समर्थन में आत्मदाह कर लेता है, किसी भी जन आंदोलन की इससे गलीज भूमिका नहीं दिखाई जा सकती कि आंदोलन का नेतृत्व मौत से संवेदनहीन उस लाश के राजनीतिक उपयोग पर विमर्श में लगा दिखता है। नायक कहता है सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब लोगों का सड़कों पर निकलना जरूरी है। देखते-देखते आंदोलनकारी हाथों में एके47 और तलवारों के साथ दौड़ते दिखाई देने लगते है।

प्रकाश झा अलग क्यों दिखें, जब हिंदी सिनेमा की लोकतंत्र के प्रति यही समझ है। अपने समय की सबसे चर्चित फिल्म ‘रंग दे बसंती’ भी इससे अलग कहां हो पाई! पांच खिलंदड़े युवक, समाज और समझ से बेपरवाह। भगत सिंह और उनकेसाथियों को एक फिल्म के लिए अभिनीत करते उनकी समझ गंभीर होती है। यह गंभीरता और घनी हो जाती है जब उनकी एक महिला साथी का मंगेतर एयरोप्लेन क्रैश में मारा जाता है।सरकार उसकी मौत को उसकी लापरवाही से जोड़ती है, जबकि सच्चाई यह है कि हवाई जहाज की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ था और गड़बड़ी उसी में थी। सरकार के इस पक्ष के खिलाफ वे लोग एक व्यापक शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत करते हैं ताकि मृतक पायलट को उचित सम्मान मिल सके, लेकिन सत्ता इस विरोध का दमन करती है।

अब उन पांचों मित्रों को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वे रक्षा मंत्री की हत्या कर देते हैं और एक रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अंततः कमांडो कार्रवाई होती है और वे मारे जाते हैं। युवाओं से संवाद करती यह फिल्म बैलेट नहीं, सीधे-सीधे बुलेट के विकल्प को प्रेरित करती है।

![]() अब कोई उस राजनीतिक नेतृत्व पर कैसे भरोसा करे जो नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी अपने लाभ के गुणा-भाग में लगा है। वर्षों पहले आई अमिताभ बच्चन की ‘इंकलाब’ को यदि भूल भी गए हों तो उसके अंतिम दृश्य को भुलाना शायद ही संभव है, जब अमिताभ बच्चन स्टेनगन से पूरे कैबिनेट को भून डालते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्ट थे। ऐसा ही कुछ ‘शूल’ में भी देखा गया था जब अपराधियों को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण से निराश होकर एक पुलिस अधिकारी हथियार उठा लेता है।

हिंदी सिनेमा में लगातार खून का बदला खून की कहानियां को देखते हुए हम इतने कंडीशंड हो चुके हैं कि ऐसी कहानियां हमें बेचैन नहीं करतीं। हम इन्हें सहजता से स्वीकार करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये सामान्य बदले की कहानियां नहीं हैं, ये ऐसी कहानियां हैं जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं।प्रभाव तुरंत ही हमारे मन पर भले ही नहीं पड़ता हो, लेकिन कहीं न कहीं एक अविश्वास की गांठ जरूर बन जाती है और आश्चर्य नहीं कि हमारी सामान्य बातचीत में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास दिखने लगता है और तदंतर हम आम चुनाव जैसे महत्वपूर्ण अवसर के प्रति भी निरपेक्ष हो जाते हैं। यही समय होता है जब ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ जैसी फिल्में बनने लगती हैं।

अब कोई उस राजनीतिक नेतृत्व पर कैसे भरोसा करे जो नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी अपने लाभ के गुणा-भाग में लगा है। वर्षों पहले आई अमिताभ बच्चन की ‘इंकलाब’ को यदि भूल भी गए हों तो उसके अंतिम दृश्य को भुलाना शायद ही संभव है, जब अमिताभ बच्चन स्टेनगन से पूरे कैबिनेट को भून डालते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्ट थे। ऐसा ही कुछ ‘शूल’ में भी देखा गया था जब अपराधियों को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण से निराश होकर एक पुलिस अधिकारी हथियार उठा लेता है।

हिंदी सिनेमा में लगातार खून का बदला खून की कहानियां को देखते हुए हम इतने कंडीशंड हो चुके हैं कि ऐसी कहानियां हमें बेचैन नहीं करतीं। हम इन्हें सहजता से स्वीकार करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये सामान्य बदले की कहानियां नहीं हैं, ये ऐसी कहानियां हैं जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं।प्रभाव तुरंत ही हमारे मन पर भले ही नहीं पड़ता हो, लेकिन कहीं न कहीं एक अविश्वास की गांठ जरूर बन जाती है और आश्चर्य नहीं कि हमारी सामान्य बातचीत में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास दिखने लगता है और तदंतर हम आम चुनाव जैसे महत्वपूर्ण अवसर के प्रति भी निरपेक्ष हो जाते हैं। यही समय होता है जब ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ जैसी फिल्में बनने लगती हैं।

![]() वास्तव में जब कोई चीज हमें मिल जाती है तो उसके महत्व से हम निरपेक्ष हो जाते हैं। मतदान की कीमत जाननी हो तो हमें उन राष्ट्रों के लोगों से रूबरू होने की जरूरत है, जिन्होंने मतदान का स्वाद तक नहीं चखा। यह हमारे मानस, समझ का सम्मान है, इसका विकल्प संभव नहीं। जरूरत है कि ‘आर्टिकल 370’ और ‘न्यूटन’ जैसी फिल्में लगातार बने ताकि मतदान में भागीदारी के लिए आमजन को प्रोत्साहित करने में सिनेमा भी अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन कर सके।

वास्तव में जब कोई चीज हमें मिल जाती है तो उसके महत्व से हम निरपेक्ष हो जाते हैं। मतदान की कीमत जाननी हो तो हमें उन राष्ट्रों के लोगों से रूबरू होने की जरूरत है, जिन्होंने मतदान का स्वाद तक नहीं चखा। यह हमारे मानस, समझ का सम्मान है, इसका विकल्प संभव नहीं। जरूरत है कि ‘आर्टिकल 370’ और ‘न्यूटन’ जैसी फिल्में लगातार बने ताकि मतदान में भागीदारी के लिए आमजन को प्रोत्साहित करने में सिनेमा भी अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन कर सके।

बैलेट नहीं बुलेट का सहारा

क्या आश्चर्य कि प्रकाश झा जैसे जवाबदेह फिल्मकार अन्ना आंदोलन को केंद्र में रख कर 'सत्याग्रह' बनाते हैं। 'सत्याग्रह' दर्शकों को यह लगातार मनवाने की कोशिश में दिखती है कि कोई भी जन आंदोलन अब स्वतः खड़ा नहीं हो सकता। उसे आधुनिक गिमिक्स के सहारे ही खड़ा किया जा सकता है। भ्रष्टाचार के विरोध में आमरण अनशन पर बैठे द्वारिका आनंद की हालत नाजुक हो रही है, सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं। एक व्यक्ति समर्थन में आत्मदाह कर लेता है, किसी भी जन आंदोलन की इससे गलीज भूमिका नहीं दिखाई जा सकती कि आंदोलन का नेतृत्व मौत से संवेदनहीन उस लाश के राजनीतिक उपयोग पर विमर्श में लगा दिखता है। नायक कहता है सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब लोगों का सड़कों पर निकलना जरूरी है। देखते-देखते आंदोलनकारी हाथों में एके47 और तलवारों के साथ दौड़ते दिखाई देने लगते है।

प्रकाश झा अलग क्यों दिखें, जब हिंदी सिनेमा की लोकतंत्र के प्रति यही समझ है। अपने समय की सबसे चर्चित फिल्म ‘रंग दे बसंती’ भी इससे अलग कहां हो पाई! पांच खिलंदड़े युवक, समाज और समझ से बेपरवाह। भगत सिंह और उनकेसाथियों को एक फिल्म के लिए अभिनीत करते उनकी समझ गंभीर होती है। यह गंभीरता और घनी हो जाती है जब उनकी एक महिला साथी का मंगेतर एयरोप्लेन क्रैश में मारा जाता है।सरकार उसकी मौत को उसकी लापरवाही से जोड़ती है, जबकि सच्चाई यह है कि हवाई जहाज की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ था और गड़बड़ी उसी में थी। सरकार के इस पक्ष के खिलाफ वे लोग एक व्यापक शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत करते हैं ताकि मृतक पायलट को उचित सम्मान मिल सके, लेकिन सत्ता इस विरोध का दमन करती है।

अब उन पांचों मित्रों को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वे रक्षा मंत्री की हत्या कर देते हैं और एक रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अंततः कमांडो कार्रवाई होती है और वे मारे जाते हैं। युवाओं से संवाद करती यह फिल्म बैलेट नहीं, सीधे-सीधे बुलेट के विकल्प को प्रेरित करती है।

एक व्यक्ति समर्थन में आत्मदाह कर लेता है, किसी भी जन आंदोलन की इससे गलीज भूमिका नहीं दिखाई जा सकती कि आंदोलन का नेतृत्व मौत से संवेदनहीन उस लाश के राजनीतिक उपयोग पर विमर्श में लगा दिखता है। नायक कहता है सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब लोगों का सड़कों पर निकलना जरूरी है। देखते-देखते आंदोलनकारी हाथों में एके47 और तलवारों के साथ दौड़ते दिखाई देने लगते है।

प्रकाश झा अलग क्यों दिखें, जब हिंदी सिनेमा की लोकतंत्र के प्रति यही समझ है। अपने समय की सबसे चर्चित फिल्म ‘रंग दे बसंती’ भी इससे अलग कहां हो पाई! पांच खिलंदड़े युवक, समाज और समझ से बेपरवाह। भगत सिंह और उनकेसाथियों को एक फिल्म के लिए अभिनीत करते उनकी समझ गंभीर होती है। यह गंभीरता और घनी हो जाती है जब उनकी एक महिला साथी का मंगेतर एयरोप्लेन क्रैश में मारा जाता है।सरकार उसकी मौत को उसकी लापरवाही से जोड़ती है, जबकि सच्चाई यह है कि हवाई जहाज की खरीद में भ्रष्टाचार हुआ था और गड़बड़ी उसी में थी। सरकार के इस पक्ष के खिलाफ वे लोग एक व्यापक शांतिपूर्ण आंदोलन की शुरुआत करते हैं ताकि मृतक पायलट को उचित सम्मान मिल सके, लेकिन सत्ता इस विरोध का दमन करती है।

अब उन पांचों मित्रों को कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। वे रक्षा मंत्री की हत्या कर देते हैं और एक रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अंततः कमांडो कार्रवाई होती है और वे मारे जाते हैं। युवाओं से संवाद करती यह फिल्म बैलेट नहीं, सीधे-सीधे बुलेट के विकल्प को प्रेरित करती है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल

हाल ही में आई फिल्म 'बस्तर' में एक पुलिस अधिकारी अपने दम पर नक्सलियों से लड़ रही है और अपने आरामदेह कमरे में बैठ मंत्री भरसक उसकी लड़ाई को कमजोर करने में लगा है। मीटिंग में गृहमंत्री पूछता है, 'हमारे 76 जवान मारे गए, इसके प्रति किसकी जवाबदेही है?’ अधिकारी एक शब्द में उत्तर देती है, 'आपकी' । उसके बाद गृहमंत्री किसी सड़कछाप शोहदे की तरह गाली-गलौच पर उतर आते हैं।.jpg) अब कोई उस राजनीतिक नेतृत्व पर कैसे भरोसा करे जो नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी अपने लाभ के गुणा-भाग में लगा है। वर्षों पहले आई अमिताभ बच्चन की ‘इंकलाब’ को यदि भूल भी गए हों तो उसके अंतिम दृश्य को भुलाना शायद ही संभव है, जब अमिताभ बच्चन स्टेनगन से पूरे कैबिनेट को भून डालते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्ट थे। ऐसा ही कुछ ‘शूल’ में भी देखा गया था जब अपराधियों को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण से निराश होकर एक पुलिस अधिकारी हथियार उठा लेता है।

हिंदी सिनेमा में लगातार खून का बदला खून की कहानियां को देखते हुए हम इतने कंडीशंड हो चुके हैं कि ऐसी कहानियां हमें बेचैन नहीं करतीं। हम इन्हें सहजता से स्वीकार करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये सामान्य बदले की कहानियां नहीं हैं, ये ऐसी कहानियां हैं जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं।प्रभाव तुरंत ही हमारे मन पर भले ही नहीं पड़ता हो, लेकिन कहीं न कहीं एक अविश्वास की गांठ जरूर बन जाती है और आश्चर्य नहीं कि हमारी सामान्य बातचीत में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास दिखने लगता है और तदंतर हम आम चुनाव जैसे महत्वपूर्ण अवसर के प्रति भी निरपेक्ष हो जाते हैं। यही समय होता है जब ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ जैसी फिल्में बनने लगती हैं।

अब कोई उस राजनीतिक नेतृत्व पर कैसे भरोसा करे जो नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी अपने लाभ के गुणा-भाग में लगा है। वर्षों पहले आई अमिताभ बच्चन की ‘इंकलाब’ को यदि भूल भी गए हों तो उसके अंतिम दृश्य को भुलाना शायद ही संभव है, जब अमिताभ बच्चन स्टेनगन से पूरे कैबिनेट को भून डालते हैं, क्योंकि सभी भ्रष्ट थे। ऐसा ही कुछ ‘शूल’ में भी देखा गया था जब अपराधियों को मिल रहे राजनीतिक संरक्षण से निराश होकर एक पुलिस अधिकारी हथियार उठा लेता है।

हिंदी सिनेमा में लगातार खून का बदला खून की कहानियां को देखते हुए हम इतने कंडीशंड हो चुके हैं कि ऐसी कहानियां हमें बेचैन नहीं करतीं। हम इन्हें सहजता से स्वीकार करते हैं। हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि ये सामान्य बदले की कहानियां नहीं हैं, ये ऐसी कहानियां हैं जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं।प्रभाव तुरंत ही हमारे मन पर भले ही नहीं पड़ता हो, लेकिन कहीं न कहीं एक अविश्वास की गांठ जरूर बन जाती है और आश्चर्य नहीं कि हमारी सामान्य बातचीत में लोकतंत्र के प्रति अविश्वास दिखने लगता है और तदंतर हम आम चुनाव जैसे महत्वपूर्ण अवसर के प्रति भी निरपेक्ष हो जाते हैं। यही समय होता है जब ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ जैसी फिल्में बनने लगती हैं।

परिवर्तित होने लगी पटकथा

सिनेमा किस तरह आम चुनावों से हमारा मोह भंग करता रहा, वह इससे भी समझ सकते हैं कि 2004 में 50 प्रतिशत से भी कम वोट डाले गए थे, जबकि 2014 में सबसे अधिक 66 प्रतिशत वोट डाले गए और 2019 में 68 प्रतिशत। यह वही समय है जब राजनीति के प्रति देशभर में एक सकारात्मक वातावरण बनने की शुरुआत हुई थी। लोगों का अपने जनप्रतिनिधियों पर विश्वास बढ़ रहा था, जिससे सिनेमा भी अछूता नहीं रहा। ‘उरी-द सर्जिकल स्ट्राइक’, ‘आर्टिकल 370’ जैसी फिल्म ने भरोसा दिलाया कि हमारे जनप्रतिनिधि देशहित में किस तरह आगे बढ़कर निर्णय लेने में समर्थ हैं। क्या आश्चर्य कि तभी आम चुनाव के महत्व को रेखांकित करती कोई फिल्म भी शायद पहली बार आती है और नाम था ‘न्यूटन’। आमतौर पर याद करना मुश्किल है कि इससे पहले किसी फिल्म में आम चुनाव जैसे अवसर को उसकी पूरी गरिमा के साथ चित्रित किया गया हो।.jpg) वास्तव में जब कोई चीज हमें मिल जाती है तो उसके महत्व से हम निरपेक्ष हो जाते हैं। मतदान की कीमत जाननी हो तो हमें उन राष्ट्रों के लोगों से रूबरू होने की जरूरत है, जिन्होंने मतदान का स्वाद तक नहीं चखा। यह हमारे मानस, समझ का सम्मान है, इसका विकल्प संभव नहीं। जरूरत है कि ‘आर्टिकल 370’ और ‘न्यूटन’ जैसी फिल्में लगातार बने ताकि मतदान में भागीदारी के लिए आमजन को प्रोत्साहित करने में सिनेमा भी अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन कर सके।

वास्तव में जब कोई चीज हमें मिल जाती है तो उसके महत्व से हम निरपेक्ष हो जाते हैं। मतदान की कीमत जाननी हो तो हमें उन राष्ट्रों के लोगों से रूबरू होने की जरूरत है, जिन्होंने मतदान का स्वाद तक नहीं चखा। यह हमारे मानस, समझ का सम्मान है, इसका विकल्प संभव नहीं। जरूरत है कि ‘आर्टिकल 370’ और ‘न्यूटन’ जैसी फिल्में लगातार बने ताकि मतदान में भागीदारी के लिए आमजन को प्रोत्साहित करने में सिनेमा भी अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन कर सके।