वाह रे बड़े मियां, बर्फी हिंदू और इमरती मुसलमान, वाह भई वाह

गालिब सिर्फ एक नाम ही नहीं था बल्कि उर्दू की शायरी में वो मुकाम था जिसको पाने के लिए लोग उस वक्त भी तरसते थे और आज भी तरसते हैं।

नई दिल्ली [कमल कान्त वर्मा]। लंबा सा चोंगा नुमा कुर्ता, चौड़ा पायजामा, सिर पर लंबी सी टोपी और पांव में चर्र-मर्र करती जूतियां। यही पहचान थी दिल्ली दरबार में शाही शायर रहे मिर्जा असदउल्लाह खां गालिब की। गालिब सिर्फ एक नाम ही नहीं था बल्कि उर्दू की शायरी में वो मुकाम था जिसको पाने के लिए लोग उस वक्त भी तरसते थे और आज भी तरसते हैं। आज उन्हीं गालिब का 220वां जन्मदिन है। अव्वल तो गालिब को भी काफी तरसने के बाद दबीर-उल-मुल्क और नज़्म-उद-दौला का खिताब मिला था। इस खिताब को अदा करने वाले आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। जफर खुद भी शायर थे लिहाजा शायरों की कदर करनी भी उन्हें आती थी। गालिब की एक बात बेहद खास थी। वो शेर कहते और कपड़े में गिरह लगाते जाते थे, बाद में गिरह खोलते जाते और सभी को दर्ज कर लेते थे। ग़ालिब को भारत और पाकिस्तान में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाना जाता है।

1850 में शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र द्वितीय ने मिर्ज़ा गालिब को दबीर-उल-मुल्क और नज़्म-उद-दौला के खिताब से नवाज़ा। बाद में उन्हे मिर्ज़ा नोशा क खिताब भी मिला। वे शहंशाह के दरबार में एक महत्वपूर्ण दरबारी थे। उन्हे बहादुर शाह ज़फर द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार फ़क्र-उद-दिन मिर्ज़ा का शिक्षक भी नियुक्त किया गया। वे एक समय में मुगल दरबार के शाही इतिहासविद भी थे। जब गालिब छोटे थे तो एक नव-मुस्लिम-वर्तित ईरान से दिल्ली आए थे और उनके सान्निध्य में रहकर ग़ालिब ने फ़ारसी सीखी।

गालिब के पूर्वज कई जगहों से होते हुए हिंदुस्तान पहुंचे थे। गालिब को फारसी की अच्छीे समझ भी इसलिए ही थी। पहले गालिब फारसी में ही अपने शेर कहते थे। इसके अलावा उनका पहले तखल्लुस भी असद हुआ करता था, लेकिन बाद में उन्होंने इसे बदलकर गालिब रख लिया था। कभी पेंशन तो कभी वजीफा तो कभी किसी दूसरे काम के लिए उन्हें आगरा से लेकर कोलकाता तक कई यात्राएं की। इनका जिक्र उनके पुराने दस्तावेजों में भी मिलता है।

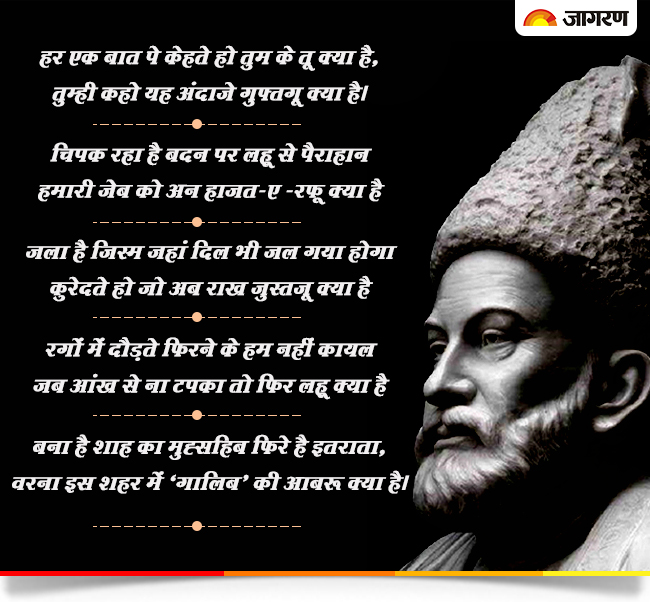

गालिब उस्ताद जौक और मियां मौमिन के जमाने के शायर थे। लेकिन उस्ताद जौक का उस वक्त न सिर्फ दिल्ली में बल्कि बादशाह के यहां भी बड़ा रुतबा कायम था। लेकिन इन दोनों की कभी नहीं बनी। हमेशा ही दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में ताउम्र कायम रहे। यही वजह थी कि अकसर एक दूसरे पर कसीदे पढ़ने से भी दोनों बाज नहीं आते थे। दौर शायरों का था तो एक दूसरे से मजे लेने का जरिया भी उनकी शायरी ही हुआ करती थी।एक बार जौक सड़क से पालकी पर जा रहे थे और मिर्जा जुआ खेल रहे थे। तभी उनका ध्यान किसी ने जौक की तरफ करवाया तो मिर्जा ने कहा “बना है शाह का मुसाहिब, फिरे है इतराता”। इस पर जौक खफा हो गए। लिहाजा बादशाह के सामने उन्हें नीचा दिखाने की जुगत लगाई गई। उन्हें एक रात शाही मुशाएरे में बुलाया गया और उस्ताद जौक ने मिर्जा की पक्तियों पर अपना ऐतराज दर्ज कराया। लेकिन मिर्जा भी कहा मानने वालों में से थे। उन्होंने झट से बादशाह से कहा कि वो उनकी नई ग़ज़ल का मक़्ता है। इस पर बादशाह जफर ने ग़ालिब को वो ग़ज़ल पेश करने का हुक्म दिया। गालिब ने उस वक्त जो नज्म पेश की वो कुछ यूं थी

हर एक बात पे केहते हो तुम के तू क्या है,

तुम्ही कहो यह अंदाज़े गुफ्तगू क्या है।

चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहान

हमारी जेब को अन हाजत-ए -रफू क्या है

जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा

कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है

रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल

जब आंख से ना टपका तो फिर लहू क्या है

बना है शाह का मुह्सहिब फिरे है इतराता,

वरना इस शहर में ‘ग़ालिब’ की आबरू क्या है।।

गालिब मुफलिसी के तो मारे थे ही लेकिन उनकी मुफलिसी कभी जाम चखने और जुआ खेलने के आड़े नहीं आई। आलम यह था कि मिर्जा की जेब में जहां पैसे आए तुरंत मेरठ से शराब खरीद लाते थे। मेरठ की शराब के वो यूं मानों जैसे कायल थे। खाली प्याले और बोतलों को भी वो बामुश्किल ही घर से बाहर फिंकवाते थे। मस्जिद की सीढि़यां चढ़ते हुए उन्हें आफत आती थी लेकिन कर्ज मांगने के लिए वह बारंबार सूतखोरों की दहलियां लांघते नहीं थकते थे। खुद गालिब अपने लिए ही एक नज्म में लिखते हैं

हम वहां हैं जहां से हम को भी

कुछ हमारी ख़बर नहीं आती

मरते हैं आरज़ू में मरने की

मौत आती है पर नहीं आती

काबा किस मुँह से जाओगे 'ग़ालिब'

शर्म तुम को मगर नहीं आती

कहते थे कुछ लोग हैं जिनकी रोजी-रोटी उन जैसे इंसानों से ही चलती है, फिर क्यों ऐसे लोगों को क्यों बेरोजगार कर उनके पेट पर लात मारी जाए। गालिब का कहना था कि जरूरत थैले की हो तो बोरा मांगो, निराश नहीं होगे।

हुस्न-ए-माह, गरचे बा-हंगामा-ए-कमाल अच्छा है

उससे मेरा माह-ए-ख़ुर्शीद-ए-जमाल अच्छा है

बोसा देते नहीं और दिल पे है हर लहज़ा निगाह

जी में कहते हैं, मुफ़्त आए तो माल अच्छा है

और बाज़ार से ले आए अगर टूट गया

साग़र-ए-जाम से मेरा जाम-ए-सिफाल अच्छा है

बे-तलब दें तो मज़ा उसमें सिवा मिलता है

वो गदा जिसको ना हो ख़ू-ए-सवाल अच्छा है

उनके देखे से जो आ जाती है मुँह पर रौनक़

वो समझते हैं के बीमार का हाल अच्छा है

देखिए पाते हैं उश्शाक़ बुतों से क्या फ़ैज़ ?

इक ब्राहमण ने कहा है, के यह साल अच्छा है

हम-सुख़न तेशे ने फरहाद को शीरीण से किया

जिस तरह का भी किसी में हो कमाल अच्छा है

क़तरा दरिया में जो मिल जाए तो दरिया हो जाए

काम अच्छा है वो, जिसका माल अच्छा है

ख़िज्र सुल्तान को रखे ख़ालिक़-ए-अकबर सर-सब्ज़

शाह के बाग़ में यह ताज़ा निहाल अच्छा है

हमको मालूम है जन्नत की हक़ीक़त लेकिन

दिल के ख़ुश रखने को ग़ालिब' यह ख़याल अच्छा है

गालिब के कुछ किस्से भी दिल्ली की गलियों में बेहद मशहूर थे। गालिब दरअसल उस शख्स का नाम था जो धर्म से ऊपर इंसान को समझता था। यही वजह थी कि दिवाली पर अपने माथे टीका लगवाने पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं होता था। एक बार दिवाली पर वह अपने हिंदू दोस्त के यहां मौजूद थे तो पूजा के बाद सभी के टीका लगाया गया, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। इस पर मिर्जा ने पंडित से कहा कि उन्हें भी टीका लगा दिया जाए। उन्होंने दिवाली का प्रसाद लिया और अपने घर की तरफ चल दिए। रास्ते में उनके माथे पर लगे टीके और हाथ में मिठाई पर एक मुल्ला ने ऐतराज जताया। कहा- मिर्जा दिवाली की मिठाई खाओगे। ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाओगे। जवाब में मिर्जा ने कहा यदि बर्फी हिंदू है तो क्या इमरती मुसलमान है।

बस कि दुश्वार है हर काम का आसां होना

आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसां होना

गिरियां चाहे है ख़राबी मेरे काशाने की

दर-ओ-दीवार से टपके है बयाबां होना

वाए, दीवानगी-ए-शौक़ कि हरदम मुझको

आप जाना उधर और आप ही हैरां होना

जल्वा अज़-बसकि तक़ाज़ा-ए-निगह करता है

जौहर-ए-आईना भी चाहे है मिज़गां होना

इशरते-क़त्लगहे-अहले-तमन्ना मत पूछ

ईद-ए-नज़्ज़ारा है शमशीर का उरियां होना

ले गये ख़ाक में हम दाग़-ए-तमन्ना-ए-निशात

तू हो और आप बसद-रंग गुलिस्तां होना

इशरत-ए-पारा-ए-दिल ज़ख़्म-ए-तमन्ना ख़ाना

लज़्ज़त-ए-रेश-ए-जिग़र ग़र्क़-ए-नमकदां होना

की मेरे क़त्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा

हाय उस ज़ूद-पशेमां का पशेमां होना

हैफ़ उस चार गिरह कपड़े की क़िस्मत 'ग़ालिब'

जिसकी क़िस्मत में हो आशिक़ का गिरेबां होना

उस दौर में मिर्जा के इश्क में एक नाचने वाली जबरदस्त तरह से पागल थी। अक्सर उसकी महफिल में मिर्जा की नज्म सुनाई देती थी। आलम यह था कि कोतवाल के चलते दबाव से उसको दिल्ली की गलियां ही त्यागनी पड़ी। मिर्जा ताउम्र एक बच्चे की ख्वाहिश पाले रहे। हुए तो कई लेकिन कोई जी नहीं पाया। बार-बार उनकी ख्वाहिश दम तोड़ती हुई उन्हें दिखाई देती।

हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले

बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले

उनका यह दर्द उनकी एक दूसरी नज्म में भी दिखाई देती है

दिल ही तो है न संग-ओ-ख़िश्त दर्द से भर न आये क्यों

रोएंगे हम हज़ार बार कोई हमें सताये क्यों

दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्तां नहीं

बैठे हैं रहगुज़र पे हम, ग़ैर हमें उठाये क्यों

जब वो जमाल-ए-दिलफ़रोज़, सूरते-मेह्रे-नीमरोज़

आप ही हो नज़ारा-सोज़, पर्दे में मुँह छिपाये क्यों

दश्ना-ए-ग़म्ज़ा जांसितां, नावक-ए-नाज़ बे-पनाह

तेरा ही अक्स-ए-रुख़ सही, सामने तेरे आये क्यों

क़ैदे-हयातो-बन्दे-ग़म अस्ल में दोनों एक हैं

मौत से पहले आदमी ग़म से निजात पाये क्यों

हुस्न और उसपे हुस्न-ज़न रह गई बुल्हवस की शर्म

अपने पे एतमाद है ग़ैर को आज़माये क्यों

वां वो ग़ुरूर-ए-इज़्ज़-ओ-नाज़ यां ये हिजाब-ए-पास-वज़अ़

राह में हम मिलें कहां, बज़्म में वो बुलायें क्यों

हां वो नहीं ख़ुदापरस्त, जाओ वो बेवफ़ा सही

जिसको हो दीन-ओं-दिल अज़ीज़, उसकी गली में जाये क्यों

"ग़ालिब"-ए-ख़स्ता के बग़ैर कौन-से काम बन्द हैं

रोइए ज़ार-ज़ार क्या, कीजिए हाय-हाय क्यों

आगरा, दिल्ली और कलकत्ता में अपनी ज़िन्दगी गुजारने वाले ग़ालिब को मुख्यतः उनकी उर्दू ग़ज़लों को लिए याद किया जाता है। उन्होने अपने बारे में स्वयं लिखा था कि दुनिया में यूं तो बहुत से अच्छे कवि-शायर हैं, लेकिन उनकी शैली सबसे निराली है:

“हैं और भी दुनिया में सुख़न्वर बहुत अच्छे

कहते हैं कि ग़ालिब का है अन्दाज़-ए बयां और”

गालिब की मौत 15 फरवरी, 1869 को हुई थी। उन्हें निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के पास दफनाया गया था।

हुए मर के हम जो रुस्वा हुए क्यूं न ग़र्क़-ए-दरिया

न कभी जनाज़ा उठता न कहीं मज़ार होता

ये मसाईल-ए-तसव्वुफ़ ये तिरा बयान 'ग़ालिब'

तुझे हम वली समझते जो न बादा-ख़्वार होता